去年夏天,李保田的儿子李彧在抖音发了一条短视频,用特效展示了自己80岁的模样。没想到的是,因为画面上全程嵌着五个大字:“爸我想你了”,留言一下子炸了锅,网友纷纷表示“吓一跳,以为老爷子走了”,李彧随即补写了一段解释并在评论区置顶:“跪拜谢罪,我家老李健壮着呢。”

这场误会,其实也折射出了李保田如今在公众心里的印象。他有着毋庸置疑的艺术成就与雅俗共赏的知名度,无论是机智清正的刘罗锅、善良风趣的喜来乐、圆滑狡黠的王保长,还是《人鬼情》里倔强固执的老伶人、《菊豆》里胆小怯懦的杨天青、《摇啊摇,摇到外婆桥》里心狠手辣的唐老大,他总能以准确细腻的演技塑造出形象各异的角色。但与此同时,角色之外的他却是沉默的、隐形的,甚至在真假杂糅的种种叙说中被描绘成一副孤傲之相,尤其最近十年,他几乎完全淡出了观众的视野。

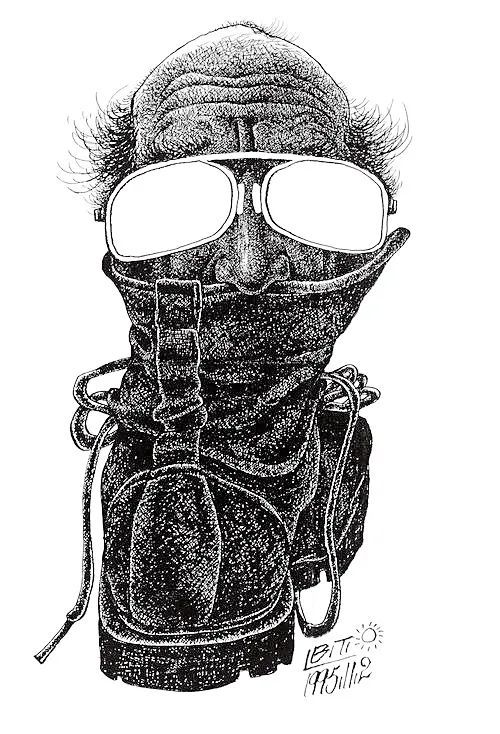

摄影/虫姑娘

家喻户晓而久无音信。这是一种颇为微妙的状态,在旁观的目光中常常会生出两种截然相反的意味:风光不再的唏嘘,抑或萧然尘外的快意。李保田显然被更多地归于后者,作为某种映照,在需要时化为一颗特立独行的 “铜豌豆”,硌在那个圈子浮名虚誉的腰眼上。

但或许李保田从未这样设想过自己,也从未这样看重过自己。他只是按着心境而活,沿着性格而行,固然乐在其中,也是别无他选。其实他很早就说过,自己并不超脱。面对《中国新闻周刊》时,他依然说:“人是多面性的,多是处于矛盾状态中的。我也是一个复杂又矛盾的人。”

“画画比演戏自由很多”

世间三百六十行,演员可以算是为数不多的“终身职业”之一,特别是对于“角儿”来说。然而,自2014年主演了中法合拍电影《夜莺》后,六十多岁的李保田却好像自己给自己办了退休,与银幕、舞台渐行渐远。

“年纪大了,角色的范围小了,值得演的剧本(也)越来越少了。”挑剔是最直接的原因,他拒绝“以老扮少”,认为那样不真实,容易令人肉麻,而找到他的“老头”,却又千人一面,根本提不起兴趣。这的确也是一种现实,现阶段的中国银幕,多数时候“鲜”才是舞台的焦点,中老年不过边缘的配属。李保田倒不在意角色的主次大小,他只是不愿意干重复的没意思的事儿。

更重要的还在于,他心里那架艺术的天平如今已经完全向绘画倾斜了。

李保田七八岁时就开始画画了。小时候,父亲常常会买一堆粉笔给他和四个弟弟,任由他们在掉了漆的木地板上随意乱画,然后等保姆擦干净了接着再画。父亲和那时的李保田都不曾想到,这些被当作童年游戏的涂鸦,竟然真的成了一生的嗜好。虽然此后因为自我否定几次放下过画笔,但终究,他还是忍不住捡了起来。朋友窦海军和王斌都描述过李保田手握画笔时的状态:几近痴迷,经常一瓶啤酒就着土豆片、花生米或者几根黄瓜蘸大酱就画上一整天,直到走出房间,兴奋背后的疲惫才显现出来。

李保田在绘画上没有师承, 全是自己琢磨,他说人类绘画史就是他的土壤,但其实他也有点害怕拜师时被人拒绝,更瞧不上那些整天把老师挂在嘴边却画不出自己东西的人。

他的画也没想过要给人看,只分享给过少数朋友,挑过几张给记者作插图用,朋友建议他办个画展或卖给收藏家,他都摇摇头一笑了之。“画画对我来说是一件很自我的事儿。”他对《中国新闻周刊》说。

想法直到前年才改变,在朋友的反复劝说下,李保田觉得画了大半辈子,不妨让有兴趣的人们看看自己都画了些什么。于是,一本题为《李保田作品》的画册在澳门出版,收录了超过三十年跨度的近三百幅绘画、木雕等作品。不久前,重新编辑过的《自说自画李保田》又在内地面世。

李保田画作《百合》。图/受访者提供

书的后记里有这样一句话:“人老了,力透纸背的精液已经没有了,只剩下斑斑尿渍……有些艺术家从阳痿的那天开始创造力就没有了。”乍看上去,这好像是一种老之哀叹,但事实非也,76岁的李保田觉得自己并没有到“画句号”的时候,而且出版画册以后又思考出了新的画风,反而画得更卖力气——“颓废消沉与抗争发奋,是老年人比较极端的两种状态。我属于后者。”唯一不同的是,他的紧迫感更强了,担心短暂的余生画不完,倘若有一天“画不动了,也就没有活着的意义了”。

在李保田看来,艺术作品是生命的延续、灵魂的载体。也正是在这个意义上,绘画在他心里的分量超过了表演:“画画比演戏自由很多,少有外界的限制,更容易自立。只有自由地创作,才更过瘾,才有可能出好作品。艺术应该比较纯粹,绘画比影视更容易做到这一点。”

“我怕我配不上我所受的苦难”

从1983年的电影《闯江湖》算起,李保田演了38年戏。用外界眼光看,他创造了不少经典,也获得过许多荣誉。但他自己觉得,整个演艺生涯中,只有《菊豆》《警察李“酒瓶”》《丑角爸爸》三部作品还算说得过去——“跟创作集体的专业化程度有关,跟影片的质量有关,跟我对自己表演的满意度有关。”

这三部作品的确是精心雕琢的产物,可其他那些作品里,又有哪一部他没较过真儿呢?出演《葛老爷子》时,李保田才四十多岁,为了扮演一个八十几岁的老人,他每天都用漂白剂把胡须和头发漂白,导致头发大量脱落,甚至能听见发丝啪啪断裂的声音;电影《流浪汉与天鹅》中,为了演出流浪汉的粗糙和沧桑,硬生生地暴晒了三天,直到把自己晒脱皮;拍电视剧《鸦片战争演义》时,为了剧本和表演问题与导演屡次发生分歧争执,经常吵得面红耳赤……

李保田画作 《苦瓜》。图/受访者提供

只是自我的极致追求,并不能完全决定作品的整体质量。“电影是集体创作,把握起来很操心,操作难度大,审查通过的风险也比较高。”李保田承认,自己以往参与的一些剧作只是为了能吃饱饭,出演的许多角色也是无奈的结果,这其中就包括让他名声大噪的“刘罗锅”。

“宰相刘罗锅这个角色,在那个年代对于我是个机会。”李保田其实从来没有喜欢过这个角色,在他看来,刘罗锅的故事是民间对统治者的不满情绪与政治笑话的结合体,其内容无非皇权的淫威及肮脏的宫廷争斗。他认为刘罗锅本质上是一个卑琐的形象:“刘罗锅和和珅都是封建制度的产物,都是皇权的爪牙。和珅用自己的机智搞得皇上满世界拉屎,刘罗锅则是捧着卫生纸不断地给皇上擦屁股。刘罗锅只是在皇权专制下微微有一点清醒,但这是维持专制统治的清醒,而不是反叛、脱离专制的清醒。这个角色对于推动中国社会进步、走向现代文明没有任何现实意义。”

“关注社会,关注现实,关注文明进步”,这是李保田挑选角色和反思作品的一个重要标准。对于另一部收视热剧《神医喜来乐》,他同样不觉得是一个合意之作,不过它至少“包含着底层人与权贵势力的斗争,内核比《宰相刘罗锅》健康很多”。

虽然李保田也强调,自己并不会用一个标准去要求所有的作品及角色,但这样的意识显然早已熔铸成了他的思想自觉。除了画画,没事的时候他还喜欢读文学,尤其喜欢阎连科,觉得有一种狠得叫人睡不着觉的力量,常常看着看着就忍不住想把书摔了破口大骂。“阎连科的小说有很强的揭露性、反思性及批判性。一个民族,不能对近在眼前的历史磨难、历史弯路视而不见。不是说‘忘记过去就等于背叛’吗?好了疮疤不能忘了疼,新的创痛降临,也与不能汲取历史经验有关。不反思历史的丑恶,就会迎来新的丑恶。”

李保田画作《等待戈多·疑》。图/受访者提供

这是一种同代人的共同情感与道德责任,比阎连科年长十二岁的李保田,经历过更多的苦难,目睹过更多的丑恶。他曾经在阴冷的冬天里因为没鞋穿而长满了冻疮,睡觉的褥子里没有棉花填的都是稻草,褥面糟朽得用手一捻就会破洞;也曾经在饥荒时期,无奈地任由剧团团长和会计从自己每月十二元的生活费中喝血似的贪污掉一块五,然后饿着肚子练功,全身浮肿得差点死掉,却没料到县委机关的食堂里竟然有酒有肉还有白面馒头;还亲见着团里的一个人因为对着睡熟的小女孩行龌龊之事而被开除,而这个人原本是表现积极、正义凛然的团支部书记……说起这些记忆,李保田没有不堪回首的沉重,他觉得过了那么多年如果仍旧悲痛不已,很可能有表演的因素,但一切也并非往事如烟的风淡云轻,因为“我们这代人经历了很多苦难,揭露它反思它,警醒后人,是我们这一代亲历者的重要使命”。

李保田记得陀思妥耶夫斯基有一句话:“我只担心一件事,我怕我配不上我所受的苦难。”

误打误撞过来的青春

“我做不了那种用艺术抒发自己小情小感的艺术家。”如今的李保田有着清晰明确的艺术追求,但最初走上这条人生之路却有些偶然和懵懂。

小学六年级的冬天,江苏省戏曲学校与江苏省文化干校到徐州招生,李保田背着父亲,领了一个弟弟去报名。尽管他从小就爱看戏,经常会为了一场戏跑上几十里路,口袋里没钱就守在戏园子门口捡中途退场的人扔掉的票根,但要说打定主意吃这碗饭,多少有点强加因果。况且他的性格天生比较孤僻,也并不适合舞台。

“我们这一代人的青少年时期,大都是傻乎乎的、没见识的、缺少自由的,更多是听天由命、误打误撞过来的。”李保田告诉《中国新闻周刊》。那时的他单纯地只是不想继续在学校读书了。他本来就不太安于学习,崭新的课本过了一学期就全被他撕咬成了椭圆形,上面还画了好多刀枪剑戟、武侠人物。四年级因为数学不及格留级以后,更是成了坏孩子的活样板,经常被老师罚站。一次放学时,老师忘了叫罚站的他回家,他就站到了天黑,母亲为这件事写了一封“人民来信”给学校,没想到更让他成为被所有人挖苦、嘲笑和孤立的“人民公敌”。

李保田画作《无心》 。图/受访者提供

十三岁那年,李保田正式开始学戏,没能进去京剧的门儿,身不由己地跟着高级票友水平的师父学了濒临失传的柳子戏。唯一的自主选择是,他挑了“丑”作为自己的行当,这是一个机智、活泼、滑稽、俏皮的角色,他也不知道自己是不是因为一直渴望讨人喜欢才做了这么个决定。

熬过了七年的学徒期,二十岁的李保田被分配到徐州地区文工团。几年以后,知青王安忆也进了这个团,她在一篇文章中还回忆过:“我们团即兴排演的一出活报剧,表现‘四人帮’的丑行。扮演张春桥的是后来大名鼎鼎的李保田,他着一身深色制服,戴琇琅架眼镜,摇一柄折扇,前进三,后退二地上场,真是活脱脱的。”不过这是后来的事了,李保田进团的那一年是1966年,一场更大的动荡即将拉开序幕,文艺荒疏的岁月,一个丑角的青春注定只剩蹉跎。

“到了有一点自由选择的时候,一切都已经定型了。”恢复高考的第二年,李保田报考了中央戏剧学院导演进修班,他想跳出徐州这个井底,想混出个样子来,这是最接近也最有可能的一条路。他拼上了所有力气,每日每夜地煎熬着复习功课,考试的那个星期几乎没睡过像样的觉,考试时全身麻木几近虚脱,走出考场便大病一场,持续的高烧一直烧到接到录取通知的那一天。

这般用力和在意的背后,也有面对父亲的那份负气与承诺。当初,父亲是极力反对李保田学戏的,作为胶东起义就参加了八路军的老革命,他始终认为求学上进才是正道,跟着一群民间盲流当戏子丢人现眼、有辱门风。在爆发了剧烈的冲突后,李保田离家五年都没回去过。后来偶然与父亲重逢,老头子依然对儿子的选择不予接受:“有一天我拿了日记去看父亲,向他展示自己的雄心大志。日记中的一页上写着:‘爸爸,你不要瞧不起我,等我将来成了大演员,我要爸爸来接成了大演员的小李保田回家。’父亲看后将日记本摔到墙上,诅咒似的说:‘你成不了大演员!’”再后来,父亲病危,去世的前一天,他嘱咐身为长子的李保田,将来要好好照顾妈妈和弟弟。

“我与鲁迅的精神很亲近”

李保田常常也会提醒自己要夹着尾巴做人:“要想不断地享受艺术,要想完成自己想做的事儿,首先是要平安。”然而他终究无法彻底隐藏自己性情里的锋芒,做一个圆通或者至少隐忍的人。朋友窦海军说:“他似乎永远也修炼不成仙风道骨、超凡脱俗的样子。70多岁的人了,连16岁的圆润巧滑都不及,不知该表扬他,还是该鄙视他。”

拍《宰相刘罗锅》时,他敢为了剧本质量而罢演七天;敢在媒体见面会上痛斥《神医喜来乐》的制片人是卖“注水猪肉”的奸商;敢在颁奖典礼上拒绝领奖;他大骂过不背台词靠念数字拍戏的演员是厚脸皮,也直言过中国电影的环境……

2006年,李保田一纸诉状将《钦差大臣》的投资方告上了法庭,理由是这部由他主演并担任艺术总监的剧集,在播出时将约定的30集注水成了33集。一审判决李保田胜诉,但被告也随即召开了声讨会,“奉劝圈里的朋友都不要再用李保田”,并联合了十几家影视公司直指其为“戏霸”。

“在虚伪文化的环境中找到真文化,很容易不被别人接纳,因为人们在虚假当中生活了很多年,很多人已经习惯以假为真了,尤其是真文化会威胁到强力集团的既得利益,这会催生强大的排斥真文化的力量。”回首这场风波,李保田的态度依然坚定,他说这是自己的原则问题:“真的无戏可拍了,也没有办法,我会遗憾,但不会后悔。”

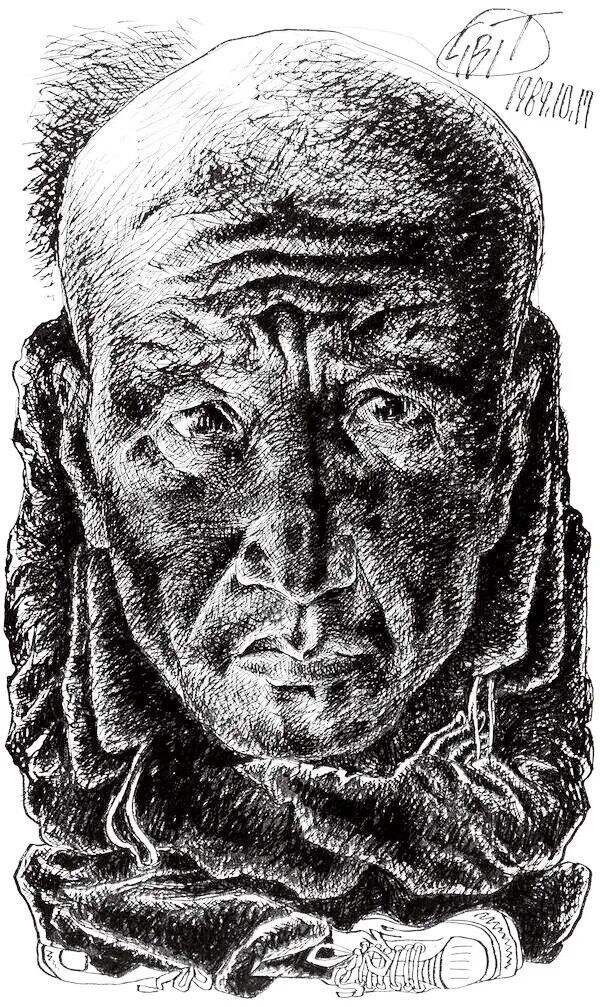

李保田画作《自画像》。图/受访者提供

侯耀文曾经这样谈起过徒弟郭德纲:“一路坎坷走来,势必嫉恶如仇。”这句话放在李保田身上,或许同样适用。从幼儿园到小学再到剧团,李保田始终都是一个被孤立的角色,藏在幼儿园枕头底下的小玩意儿永远都被别人掠夺瓜分,学校里他是大家讥笑取乐的“橡皮脸”,剧团里又被乡下来的师兄弟唤作“街滑子”。同门的师哥一直对他呼来喝去,拿走了他从家里带来的蚊帐,一年后还回来时,已经被老鼠咬得千疮百孔;每每练功不得要领,师哥总是把他的丑相抖落得全团皆知。第一次登台,他紧张得忘了台词,师兄弟借着“乱刀砍死”的剧情,结结实实地在台上打了他一顿……

“孤僻的人一般比较自卑。”李保田的性格本就如此,与外部世界的紧张关系无疑更加强化了这种自卑感。自卑的B面往往是自负,奥地利心理学家阿德勒就曾指出自卑情结会导致过度补偿现象的出现,精神分析学派的理论则更为直接:潜意识的自卑心理会形成反向的防御机制即自负心理。李保田认可这种心理结构:“自卑,很可能是我不间断学习及努力工作的一个动力。”而且他觉得,这份自卑时至今日依然伴随着自己:“只是程度的变化而已,还可能隐藏得更深了。”

“我从小就任性,搁现在,我这性格可能都活不下来。但那个时代运气好,挨过饿、闯过鬼门关,还能混过来。我在创作上强势,艺术创作上更是敢与所有人为敌。”有时候,李保田也会庆幸自己的幸运:未及成名的时候还是计划经济时代,有单位有工资;创作精力最旺盛的时候,影视行业刚好迈开自由探索的脚步;等到资本大举入场,市场夺下指挥棒,自己也可以“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”了。所以在中戏教书的那几年,他经常劝告学生不要像他那样清高、较劲:“首先要在激烈的竞争中为自己争到一个饭碗,让自己的日子能够过得去,所以不妨努力去得奖,不妨适度地投其所好。”

活了一辈子,李保田没有什么人生榜样,也根本不想模仿什么人去生活。但他非常敬仰鲁迅,在他看来,鲁迅一个人敢与所有人为敌,绝不妥协绝不投降,既坚持认定的真理,又活得潇潇洒洒,拥有安定的生活。他说自己成不了鲁迅那样伟大的人,没那个本事,也不是那个时代。不过——“我觉得我与鲁迅的精神很亲近。”李保田说。

PC版本

PC版本